見證一個大師30年艱辛歷程

鈞瓷大師王建偉百件獲獎作品展在鄭州舉行

今天適逢中秋小長假,省會鄭州市民又多了一處參觀學習的好去處,今天上午,禹州市鈞瓷標本博物館館長、中國傳統工藝大師王建偉百件獲獎作品展在河南珍寶館隆重舉行。河南省工藝美術行業協會副會長、鄭州市工藝美術行業協會會長孫軍感慨地說,這百件獲獎作品見證了一位鈞瓷大師30年所走過的艱辛從鈞歷程。

30余年,王建偉以自己對宋元鈞瓷的獨特理解和艱辛探索,所制作的作品在國內工藝美術評比中不斷獲得各種獎項,總數加起來有百件,這些作品以古代經典造型為主,加上其本人的創新造型,加之對宋元鈞瓷釉色的成功把握,形成了個性鮮明的藝術特色。

百件獲獎作品,是對王建偉從鈞30余年的肯定,也是見證。本次作品展歷時十天,是繼河南珍寶館中國當代鈞瓷珍寶展之后的又一場視覺盛宴。

在開展儀式上,中國陶瓷泰斗楊文憲老師專程與會,河南省民間文物藝術品商會秘書長郭華代表商會、中國傳統工藝大師河南評審委員會向王建偉表示祝賀,中國印石館館長、中國傳統工藝大師、第八屆全國書法篆刻大展篆刻狀元獲得者顧建全向王建偉贈送書法作品“瑰寶”。鄭州大學文化產業研究中心主任、河南省民間文藝家協會副主席汪振軍、河南省雕塑學會顧問、鄭州石佛藝術公社秘書長、河南省廣告傳媒業商會秘書長單宏栓,理財收藏雜志社主編徐斌等與會嘉賓在發言中,均對王建偉的藝術成就表示感動和贊揚。

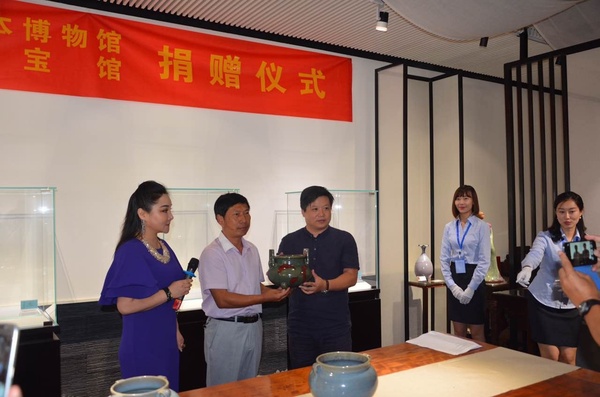

開展儀式還舉行了宋元鈞瓷標本博物館向河南珍寶館捐贈宋元鈞瓷作品儀式,河南珍寶館并聘請王建偉大師為研究員。

王建偉于1965年6月出生于禹州市神垕鎮。從1982年進入原禹縣鈞瓷二廠算起,王建偉在鈞瓷界已經從藝30余年了。他后到湖南醴陵學習陶瓷工藝學,再進入禹州市鈞瓷研究所工作,不斷磨礪著自身的鈞瓷燒制技藝,也探索著自己的研究創作方向。經過多年的潛心學習和思索,王建偉對古代鈞瓷產生了深厚的感情。他癡迷于宋元鈞瓷的美麗,也堅定了自己的鈞瓷創作之路——堅持傳統,以燒制極具宋元時期特色的鈞瓷珍品為己任。1996年,他創建了“建偉仿古鈞窯”,后更名為“宋元鈞瓷坊”,專攻元代鈞瓷及宋代鈞窯的研究開發,其作品穿透歷史,具有很高的收藏價值,著名的古陶瓷專家耿寶昌先生對其作品給予了很好的評價。 2008年王建偉創建的禹州宋元鈞瓷標本博物館,是經國家文物局批準的唯一一家非國有鈞瓷標本博物館。該館展品不但展示有王建偉近20年收藏的不同時期的鈞瓷珍品及10萬余件宋、金、元時期的鈞瓷殘片、古代燒制鈞瓷的原材料,還陳列著王建偉創作的數百件現代鈞瓷珍品。

王建偉從事宋元鈞瓷的復制和研究20多年來,為了深入了解宋元鈞瓷的歷史原貌,掌握其基本技藝特征,他曾到河南、山西、河北、內蒙古等地的眾多古代窯址進行實地考察,觀察了大量的鈞瓷殘片。為他充分認識古代鈞瓷,復制、還原宋元鈞瓷制作技藝打下了堅實的基礎。在收集查閱文獻資料的同時,他還虛心向長期制作鈞瓷的老藝人請教、學習,并進行了大量的實驗和試制,對宋元鈞瓷的傳統制作技藝有了較深入的了解和認識。正是由于他的不懈努力,他復制出來的宋元鈞瓷器物,做到了形神俱佳,得到了學界和收藏界的認可。王建偉推出的宋元珍寶系列復制作品,是他對遺存下來的宋元鈞瓷精品進行反復研磨后,結合當代審美追求而復制出來的。以宋鈞四珍《出戟尊》、《鼓釘洗》、《單柄洗》、《深腹缽》和元鈞四寶《折沿盤》、《蓮花碗》、《雙系罐》、《夾板爐》構成了宋元珍寶這一系列復制作品。可以說,這些作品較為全面地涵蓋了宋元時期的鈞瓷品相,具有典型的傳承意義和作用。

此外,他還將承載中國燦爛文化歷史和屈辱史、失散150多年的圓明園生肖十二獸首以“鈞瓷版”的形式首次團聚。在鈞瓷《十二獸首》燒制成功后,圓明園景區管理處聘請國內知名專家、學者進行了權威鑒定,最終授權王建偉獨家燒造。此次授權,標志著他的作品達到流失海外的青銅器《十二獸首》的神韻和藝術水準。該套作品獲得中國陶瓷“大地獎”金獎。 2012年,他對多年來收集的技術資料進行系統整理,在業界內第一次從傳承國家非物質文化遺產的角度出發撰寫《宋元鈞瓷制作技藝研究》。這部著述是他多年研究成果的總結和展示,王建偉因此被業界譽為“學者型工匠”。

2015年,在全國工商聯民間文物藝術品商會、中國民間文物傳世工程組委會、中國古玩研究院等機構開展的“中國民間文物最高榮譽獎系列評選”活動中,王建偉的鈞瓷作品《蓮花碗》、《夾板爐》獲“云工獎”金獎,理論專著《宋元鈞瓷制作技藝研究》獲研究成果獎,王建偉本人被評為“中國傳統工藝大師”。

河南珍寶館依托鄭州市工藝美術行業協會,是由河南省工美實業有限公司強力打造,其中當代名家藝術品展廳500多平方米,是河南省最大的高端時尚的當代工藝美術品展廳。

河南珍寶館秉持“巧奪天工臻美中原”的理念,以“傳承中原文化,推動中原文化”為使命,本著“人才立館、藏品立館、文化立館、學術立館”的辦館方針,積極弘揚河南和中國工藝美術,奉獻于中國傳統文化發展偉業。